- DÉCOUVREZ

-

INTERROGEZ

- BOUTEILLES À BOISSONS ALCOOLISÉES

- CÉRAMIQUES EURO-AMÉRICAINES

- PIPES EN PIERRE DE LA PÉRIODE HISTORIQUE

- POINTES DE PROJECTILES

- PIPES EN TERRE CUITE

- MONNAIES ET JETONS

- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE INFÉRIEUR ET MOYEN

- CÉRAMIQUES DU SYLVICOLE SUPÉRIEUR

- PERLES DE VERRE

- FAÏENCES

- FORT DE VILLE-MARIE

- PALAIS DE L'INTENDANT

- ÉPAVE DU ELIZABETH & MARY

- BAGUES DITES « JÉSUITES »

- LES BASQUES EN AMÉRIQUE DU NORD

- LE PALÉOINDIEN

- ARCHÉOLOGIE DE L'ENFANCE

- CARTIER-ROBERVAL

- SUR LES TRACES DE CHAMPLAIN

- MISSIONS

- FORTS MILITAIRES FRANÇAIS

- SITE DE LA POINTE-DU-BUISSON

- PRÉHISTOIRE À PLACE-ROYALE À QUÉBEC

- PÉRIODE PALEO-INUITE AU NUNAVIK

- PÉRIODE INUITE AU NUNAVIK

- PARLEMENT DE LA PROVINCE DU CANADA

- LES POSTES DE TRAITE

- L'ARCHAIQUE

- LE SYLVICOLE SUPÉRIEUR

- PEUPLES DE LA CÔTE-NORD

- BRASSERIES ET DISTILLERIES

- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU FORGERON

- CABINET DE L'APOTHICAIRE

- CORPS DE MÉTIER: TRAVAIL DU CUIR

- RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES : LES AUGUSTINES DE QUÉBEC

- OUTILLAGE EN OS

- CONTENANTS DE CONDIMENTS

- CORPS DE MÉTIER: ATELIER DU POTIER ET DU PIPIER

- QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE

- LA CÉRAMIQUE DU XIXe SIÈCLE À HEDLEY LODGE

- LES CAMPS DE BUCHERONS

- EN COULISSE

-

- À PROPOS

- PLAN DU SITE

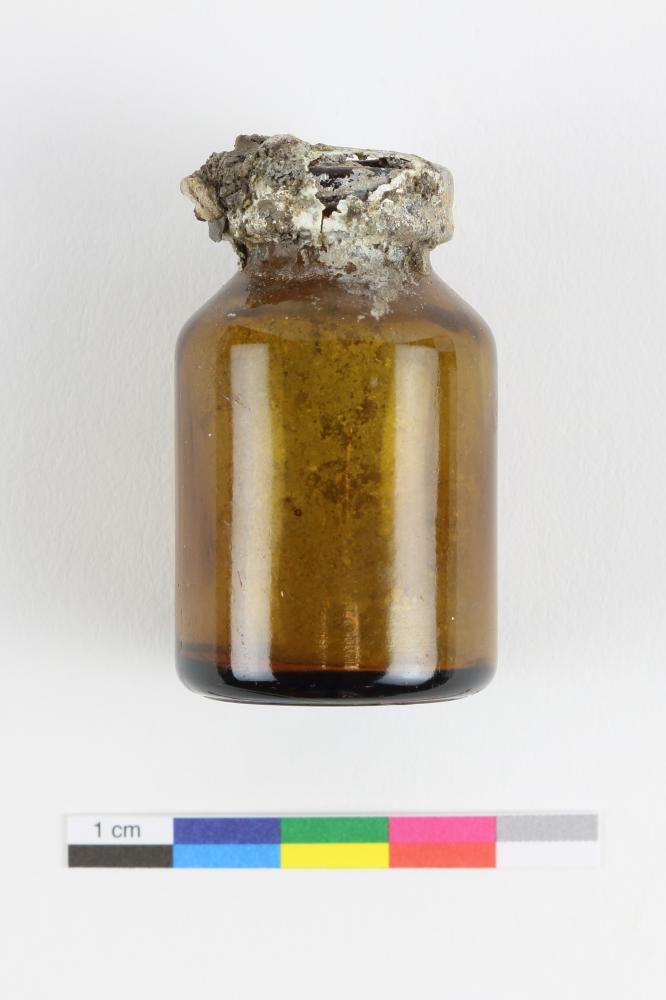

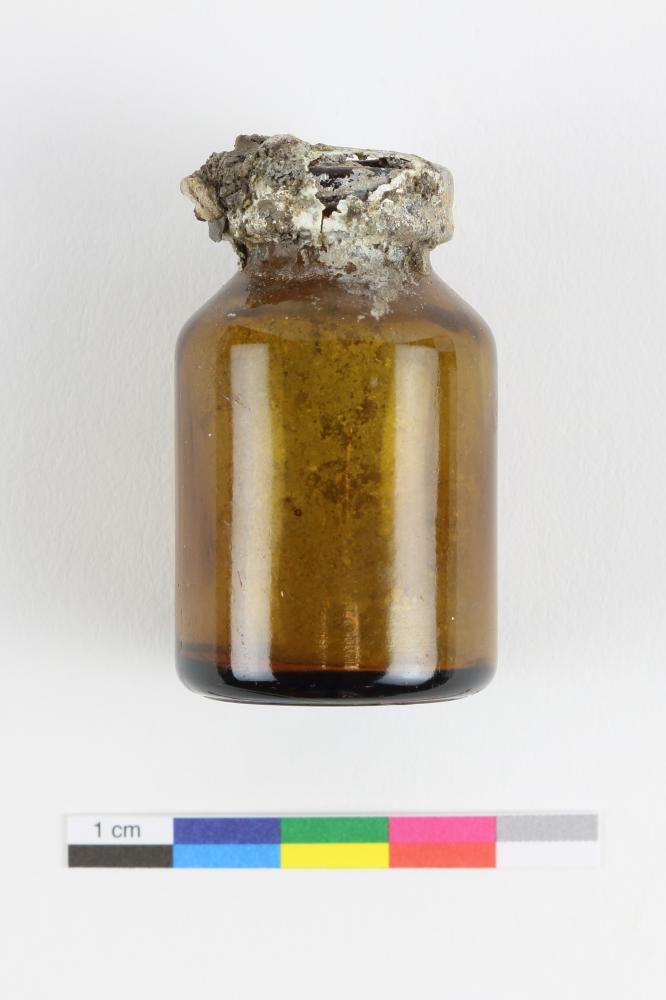

Flacon pour injection. Vue générale

Photo : Mathieu Landry 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

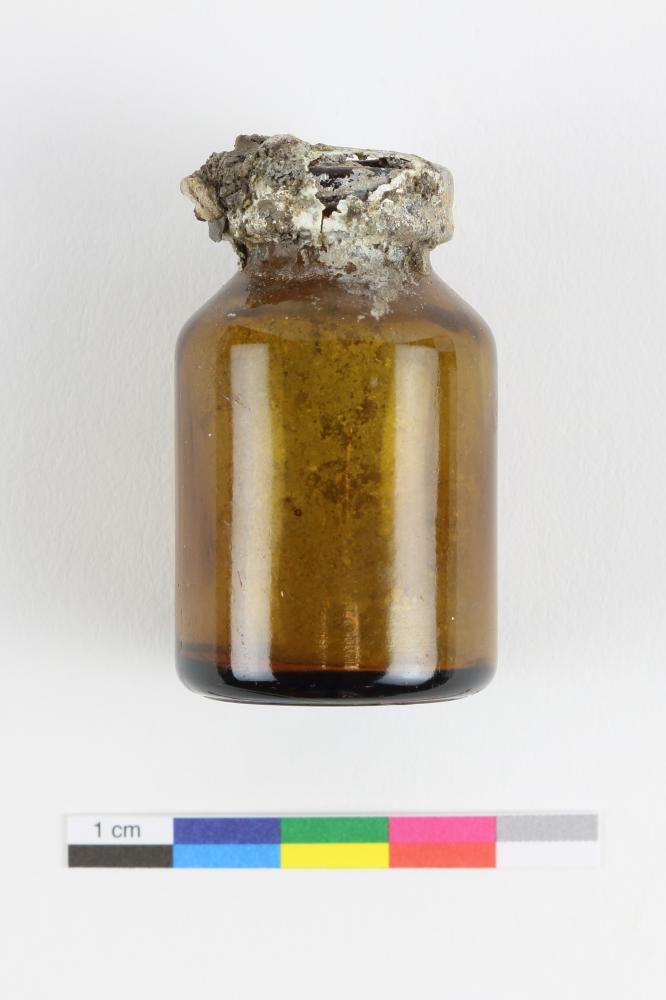

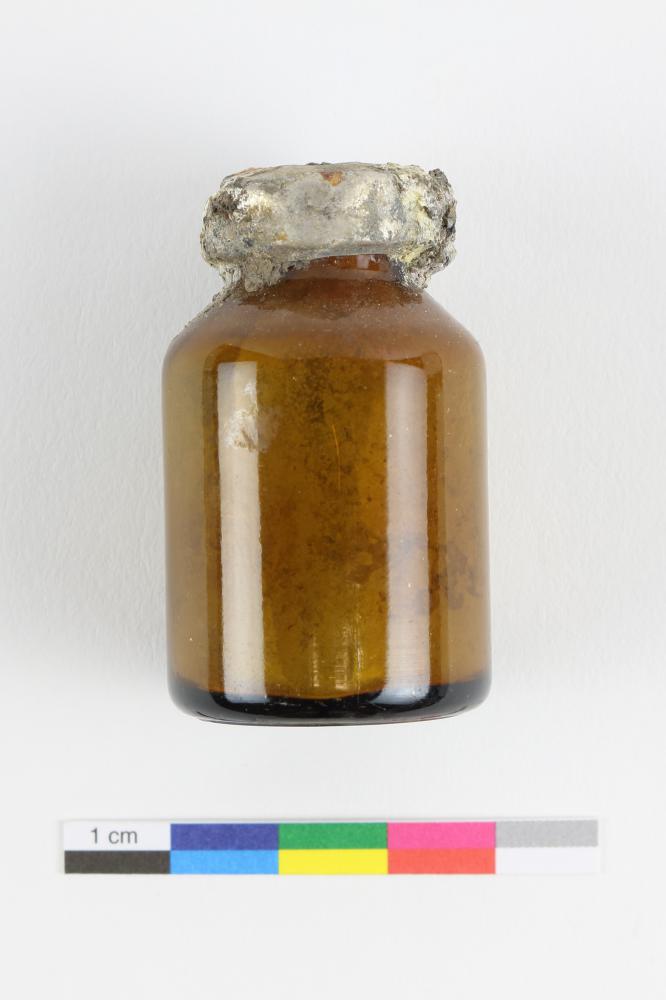

Flacon pour injection. Côté A

Photo : Mathieu Landry 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

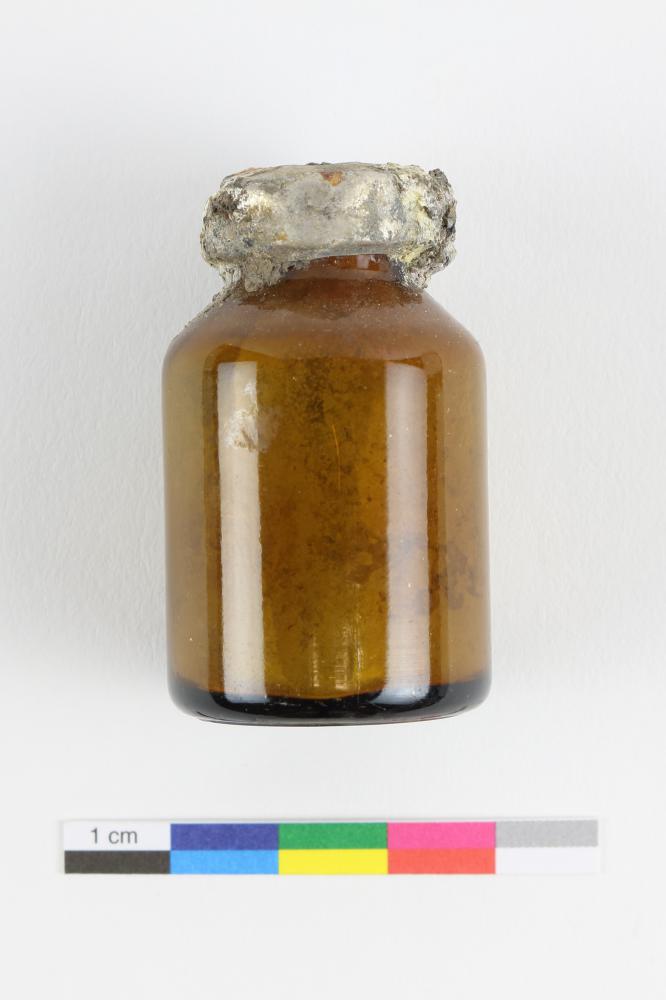

Flacon pour injection. Côté B

Photo : Mathieu Landry 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

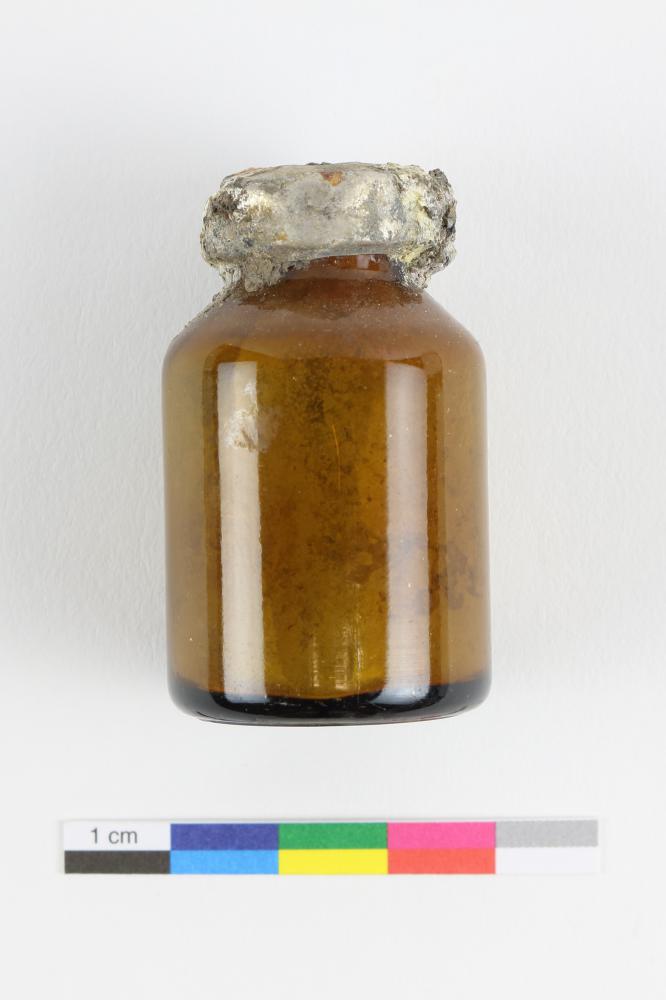

Flacon pour injection. Dessus

Photo : Mathieu Landry 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Flacon pour injection. Dessous

Photo : Mathieu Landry 2022, Creative Commons 4.0 (by-nc-nd) Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

PROVENANCE ARCHÉOLOGIQUE+

Provenance archéologique

CeEt-80 > Opération 23 > Sous-opération B > Lot 99 > Numéro de catalogue 44

Contexte(s) archéologique(s)

Religieux

Remblai

ÉVALUATION D'INVENTAIRE+

Le flacon pour injection a été sélectionné pour la collection archéologique de référence du Québec, car il a été retrouvé sur le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec, en bordure des jardins de la communauté. Il témoigne également des fonctions hospitalières des lieux.

SYNTHÈSES ET RÉFÉRENCES+

Synthèse historique

Le flacon pour injection en verre de couleur ambrée est soufflé à la machine au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce petit récipient stérile à corps cylindrique et épaules arrondies sert à conserver des liquides injectables comme un médicament, un vaccin ou un sérum. Ce type de contenant peut également contenir des produits cosmétiques. Il est doté d'un bouchon en aluminium percé d'une ouverture en son centre. Cette dernière est comblée d'un bouchon de caoutchouc à l'origine.

La seringue moderne munie d'une aiguille creuse est simultanément élaborée vers 1853 en Angleterre et en France. Avec cette invention, l'utilisation de solutés – liquides à injecter – se généralise, entrainant une diversité de contenants utilisés pour les perfusions ainsi qu'une production industrielle de ces médicaments nés en pharmacie hospitalière. En 1931, la Société BAXTER aux États-Unis crée le premier flacon pour perfusion avec bouchon en caoutchouc perforable : le Vacoliter. Ce bouchon est assez souple et assez rigide pour assurer l'étanchéité après avoir été traversé par une aiguille. Une capsule en aluminium est fixée sur le col du flacon et maintient le bouchon de caoutchouc. Ces flacons peuvent être à usage unique ou multiple. Le chiffre « 10 » moulé en relief sous le fond de ce flacon correspond probablement à son volume, soit 10 ml.

Le flacon pour injection est mis au jour en 2018 sur le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec, à Québec. Marie-Madeleine de Vignerot du Pont-de-Courlay, marquise de Combalet, future duchesse d'Aiguillon et nièce du cardinal de Richelieu, acquiert une concession initiale de douze arpents dans la Haute-Ville de Québec pour y établir un hôpital géré par la communauté des Augustines de Dieppe. Trois jeunes femmes françaises débarquent à Québec le 1er août 1639 et fondent L'Hôtel-Dieu de Québec, qui devient alors le premier hôpital en Amérique situé au nord du Mexique. Les Augustines jettent ainsi les bases du système de santé actuel au Québec. Depuis lors, plusieurs bâtiments sont ajoutés, formant ainsi un important complexe hospitalier et monastique, et ce, malgré un important incendie qui frappe le complexe le 7 juin 1755. Le monastère est également réquisitionné par les soldats britanniques durant la Conquête. Ces derniers occupent les lieux de 1759 à 1784, y laissant plusieurs traces matérielles. En 1955-1956, le site voit la construction d'un hôpital moderne qui est ensuite intégré au Centre hospitalier de Québec en 1995.

L'objet a été retrouvé dans des remblais de sols retournés lors d'une excavation mécanique près du mur Charlevoix, bordant le jardin de la communauté des Augustines de l'Hôtel-Dieu-de-Québec. Des travaux de réparation du mur Charlevoix ont été entrepris en 1982. Le sol utilisé afin de remblayer cette excavation provient probablement des déblais générés par cette dernière. Ceci expliquerait le grand nombre d'artéfacts découverts lors de ces travaux. Un assemblage d'artéfacts médicaux datant de la deuxième moitié du XXe siècle y était présent, ainsi que des artéfacts représentatifs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, il est difficile d'expliquer la présence de nombreux objets médicaux datant du XXe siècle. Il est possible que du sol provenant d'ailleurs sur le terrain ait été transporté au bord du mur Charlevoix afin de niveler la surface.

La seringue moderne munie d'une aiguille creuse est simultanément élaborée vers 1853 en Angleterre et en France. Avec cette invention, l'utilisation de solutés – liquides à injecter – se généralise, entrainant une diversité de contenants utilisés pour les perfusions ainsi qu'une production industrielle de ces médicaments nés en pharmacie hospitalière. En 1931, la Société BAXTER aux États-Unis crée le premier flacon pour perfusion avec bouchon en caoutchouc perforable : le Vacoliter. Ce bouchon est assez souple et assez rigide pour assurer l'étanchéité après avoir été traversé par une aiguille. Une capsule en aluminium est fixée sur le col du flacon et maintient le bouchon de caoutchouc. Ces flacons peuvent être à usage unique ou multiple. Le chiffre « 10 » moulé en relief sous le fond de ce flacon correspond probablement à son volume, soit 10 ml.

Le flacon pour injection est mis au jour en 2018 sur le site patrimonial du Monastère-des-Augustines-de-l'Hôtel-Dieu-de-Québec, à Québec. Marie-Madeleine de Vignerot du Pont-de-Courlay, marquise de Combalet, future duchesse d'Aiguillon et nièce du cardinal de Richelieu, acquiert une concession initiale de douze arpents dans la Haute-Ville de Québec pour y établir un hôpital géré par la communauté des Augustines de Dieppe. Trois jeunes femmes françaises débarquent à Québec le 1er août 1639 et fondent L'Hôtel-Dieu de Québec, qui devient alors le premier hôpital en Amérique situé au nord du Mexique. Les Augustines jettent ainsi les bases du système de santé actuel au Québec. Depuis lors, plusieurs bâtiments sont ajoutés, formant ainsi un important complexe hospitalier et monastique, et ce, malgré un important incendie qui frappe le complexe le 7 juin 1755. Le monastère est également réquisitionné par les soldats britanniques durant la Conquête. Ces derniers occupent les lieux de 1759 à 1784, y laissant plusieurs traces matérielles. En 1955-1956, le site voit la construction d'un hôpital moderne qui est ensuite intégré au Centre hospitalier de Québec en 1995.

L'objet a été retrouvé dans des remblais de sols retournés lors d'une excavation mécanique près du mur Charlevoix, bordant le jardin de la communauté des Augustines de l'Hôtel-Dieu-de-Québec. Des travaux de réparation du mur Charlevoix ont été entrepris en 1982. Le sol utilisé afin de remblayer cette excavation provient probablement des déblais générés par cette dernière. Ceci expliquerait le grand nombre d'artéfacts découverts lors de ces travaux. Un assemblage d'artéfacts médicaux datant de la deuxième moitié du XXe siècle y était présent, ainsi que des artéfacts représentatifs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, il est difficile d'expliquer la présence de nombreux objets médicaux datant du XXe siècle. Il est possible que du sol provenant d'ailleurs sur le terrain ait été transporté au bord du mur Charlevoix afin de niveler la surface.

RÉFÉRENCES

Artefactuel. Intervention archéologique dans le jardin des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec (CeEt-80). Vérification de l'état des fondations du mur Charlevoix. Rapport de recherche archéologique [document inédit], Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, 2019. 33 p.

Ethnoscop inc. Lieu de mémoire habité des Augustines (CeEt-80). Étude de potentiel et inventaire archéologiques. Rapport de recherche archéologique [document inédit], Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, 2016. 104 p.

VOIR LA FICHE DU RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 235293

Flacon pour injection

IDENTIFICATION+

Autre(s) nom(s)

Fiole à médicament

Fiole pharmaceutique

Flacon pour injection

Numéro(s)

Numéro archéologique : CeEt-80-23B99-44

Fonctions / usages

Le flacon pour injection est un petit récipient stérile servant à conserver des liquides injectables comme un médicament, un vaccin ou un sérum. Ce type de contenant peut également contenir des produits cosmétiques. Le bouchon en caoutchouc permet d'y introduire l'aiguille d'une seringue.

Matériaux

Verre - verre teinté régulier (Ambre)

Classification(s)

Outils et équipement de science et technologie > Médecine et psychologie > Accessoires médicaux > Contenant à médicament

Dimensions

Diamètre extérieur (Mesurée / intégral) : 2,8 cm

Hauteur (Mesurée / intégral) : 4,7 cm

Technique(s) de fabrication :

Soufflé à la machine

Inscription(s)

Moulée en relief sur le cul : 10 (dans un carré) / TYPE 1 / 19

Préhistoire/Histoire

historique

Période

Le Québec contemporain (après 1960)

Dates

Contexte archéologique : 1950 - 2000

Intervention archéologique : 2018‑11‑29 - 2018‑12‑01

Altérations

Fragmentation

(Cause inconnue)

: Sur le bouchon

Le bouchon de métal est corrodé et a perdu quelques éclats. Le bouchon de caoutchouc est absent.

Le bouchon de métal est corrodé et a perdu quelques éclats. Le bouchon de caoutchouc est absent.

Corrosion

(Cause inconnue)

: Sur le bouchon

Le bouchon de métal est corrodé et a perdu quelques éclats.

Le bouchon de métal est corrodé et a perdu quelques éclats.

DESCRIPTION+

Description

Le flacon pour injection est un petit récipient stérile à usage pharmaceutique datant de la deuxième moitié du XXe siècle. L'objet en verre de couleur ambrée a un corps cylindrique, des épaules arrondies et un court col cylindrique recouvert d'un bouchon en aluminium. Ce bouchon corrodé présente en son centre une ouverture circulaire, à l'origine comblée par un bouchon en caoutchouc. Une inscription est moulée en relief sous le fond, qui est plutôt plat. L'artéfact mesure 4,7 cm de hauteur et a un diamètre de 2,8 cm au niveau du corps. L'objet est soufflé à la machine. Les inscriptions sont : « 10 » dans un carré, « TYPE 1 » et « 19 ». Il y a quelques éclats manquants, et le bouchon en caoutchouc est absent.

Type de fabrication

Industriel

Intégrité

Objet complet (75% et plus de l'objet)

Nombre de biens

1

LIEU DE CONSERVATION+

NOM DE L'ORGANISME

Réserve du Monastère des Augustines de Québec